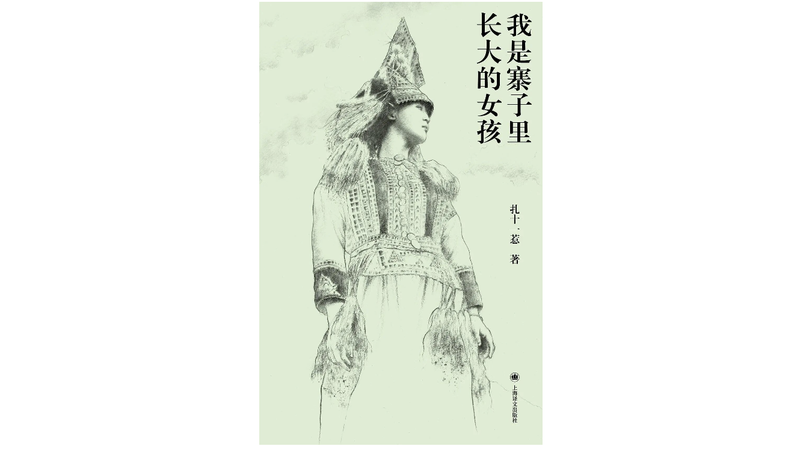

人们在脑海中需要多少换取长期安全意识?您必须意识到生活源可以天生完美?这条道路是由1990年代出生的30多年的女孩进行的。她经常非常感谢她30岁时为她实现“前所未有的放松”。这位来自Huayao的女孩出生于Yunnan山区的Yunnan山区,离开了童年的人们,学习了中文,融入了一个较大的团体,找到了一项体面的工作,并花了很大的努力来过上更好的生活……逐渐地,她正在做这件事,但她共同努力,但她却给了所有的营养。一。 34岁时,他出版了他的第一本非小说书籍。无论是在线还是离线,他听到的回声比以前更多,但是当他与读者互动时,他每天都有两件事是快乐的:您每天晚上都可以入睡,第二天浸泡枕头并等待早餐E睡前。即使出版了他的新书,他也没有考虑依靠自己的生活来信任写作。他迫不及待地等待新书开始他的下一个经历,然后“学习兽医医学并将将来治疗大型动物,例如狮子和大象。”在每个似乎是“即时”的想法背后,她可能是唯一知道这种“思想”的重量的人。在开始她的兽医课程之前,我们在北京遇到了她,并听取了她在过去30年中分享“收集和离开”背后的故事。当我们谈论所谓的拐点时,我们突然意识到总是会产生的可能性和必然性。她叹了口气。 “很多时候,人们就像苍蝇落入蜂蜜酒杯中。他们知道外面有一个空的葡萄酒。您可以爬上杯子的墙壁的大小,并且有户外和新鲜的东西,但是那时您可能会认为这个玻璃仍然好吃。ty“那还没有到来,生活似乎总是有机会”的机会。 “这些时刻目前使我们成为我们的时刻。以下声音听起来是关于Zha Shiyi的故事。”我是云南省高恩山的一个女孩神圣卢。毕业后,我在当地电视台工作了八年多,并决定辞职。您只能使用几行来编写一个人的生活轨迹30年。如果遵循社会分层的共同标准,我的出口线,硬件基础和生活之路应该很难遵守“法律”,那将很难遵守“法律”,但是现在我应该比我预期的要好得多。我绝对不是一个名为“成功”的人。我离婚了,现在没有稳定的工作。我没有固定地点或固定资产可住在镇上。我像我一样既有恐惧和幸福,伪善和正直是一样的。即便如此,现在感觉到像植物一样,下雨时喝雨水,在雨水出来时在阳光下沐浴,当雷声听起来…我已经实现了前所未有的放松。乡村。受访者提供的照片。在这本非小说书中,我写了近年来的编年史,讲述了我眼中一些亲戚和邻居的生活。我有机会与许多从未见过的人进行互动,因为写巧合似乎已成为本书的一种“职业”。所有这些都是生活中非常美丽的目的地。但是,老实说,我从没想过要写什么样的任务或我会创建什么样的“表达”。我只写了我的眼睛,耳朵听到的东西以及在我的脑海中成长的东西。如果有人能看到它,我不必担心太多了,我不在乎我是否透露自己的感受和隐私。出版这本书后,许多人问我下一本书会写什么。实际上,我一个我不以羞愧的态度说我将在9月底学习兽医,我可以将来对待大型动物,例如Theefantes和Lions。我认为这太棒了。我不确定这本书对于许多居住在城市中的年轻读者意味着什么。每当问题会议结束后,他们都对镇上的生活感兴趣。如果我必须总结一些事情,我发现乡村人民实际上是在给我一个重要的教育。我们在村庄有一个年轻人,他在20岁时被诊断出患有淋巴瘤。他的父亲过早地去世了,只有他的母亲和他的弟弟在家。一家人过着非常艰难的生活。当他回到化学疗法的家园时,他的头发掉下来了,羊毛经常戴上帽子,他每天都带有ho头,将白米饭,chucrut和鸡蛋带到了地上。其他人鼓励他休息一下,照顾好自己的病。他说:“不,我在田野后仍然可以生存。如果我不“我不能活着。”然后真的生存了下来并过着很好的生活。我还写了书中的同一个城镇中的许多女性。老实说,我真的不喜欢它,直到25岁。我不明白他们为什么仍然被一些小事。但是,这个时候我回到了村庄,我突然意识到自己遇到了一个小镇,您会遇到一个奇怪的人,如果您遇到了一个奇怪的人,您会遇到一个荒谬的事。我感到不舒服,但我仍然记得在农场上工作提供的Terviewees。我们的房子在道路旁边。小镇的妇女每天从田野返回时,每天都穿过我的房子。您可以看到它们每个都有活力。无论他们的背部有多沉重,他们都热情欢迎人们。他们每天都在给东西。没关系,您首先必须生活。突然,我觉得这不如他们那样好。出版了这本书后,我经常在他们面前和某个时候担任女性,也许在更奇怪的读者面前。但是我什至无法假装我的生活总是“充满活力”。即使是三年前,我的病情也不是。我记得这个新活动的第一站是库明的书店。在录制了当天的促销视频后,我笑了笑,问了一位商店的员工:“您对2022年张Qiuzi大师的事件正确吗?”我有些惊讶:“你也开始参加吗?”当我剃光头时。因为我什至没有精力醒来洗我的头发。我告诉他,他当时是一个有悍马的女孩。听到这个祈祷后,他的眼泪突然爆炸了。难以理解的“恐慌症”将于2022年6月开始。当时,我独自一人离开,我到达了这家书店,参与了分享张Qiuzi老师的新书,“成千上万的尘埃落为我心中”,并为我确定了小目标。我必须起床问问题。对我来说,这不是一个容易的挑战。他在身体和精神上感到精疲力尽,因此他没有问他想问的问题。回顾恐慌症的最初症状,自从我们的家人患有家庭低钙症以来,我的记忆力略有模糊。此外,许多症状重叠,例如手臂和腿部麻木,以及僵硬而痛苦的善良。大约在2021年,我和我的前丈夫去深圳深夜参加了他朋友的婚礼。但是那天晚上,我们到达酒店房间。空调可能还不够。坐了一会儿后,我觉得有问题。这个房间为什么转身?我的前夫不知道当时发生了什么。下一次我打开门,跑到大厅。我几乎感到喘不过气来。我打电话120,那天去了医院。结果,所有指标本质上都是正常的。深圳的深层医生怀疑这是一种恐慌症,因此他首先开了睡眠药使我平静下来。但是第二天它仍然没有用。我认为只能保持高度是合适的。我们没有结束婚礼,所以我们赶紧回到云南。我在云南呆了一段时间。但是,情况越来越严重,没有恐慌警告,并且通常会出现反对。在最坏的情况下,我几乎没有离开。但是,医生仍然建议他们需要锻炼才能与人联系。经过几个月的康复,我的活动半径并没有超过我在那个时期所生活的社区。我仍然记得我去交流会议的那一天。我什至感觉很好。我不仅让我一个人离开社区,而且我乘坐地铁去了一个图书馆,坐在数十人没有恐慌的人中。我绝对可以问问题。我打电话给我举手。当时刚刚开始写东西并想问Qiuzi的老师,人们必须编写具有想在脑海中写信但不在乎的内容的内容。在完成这个问题之前,突然我意识到出了问题。我的声音开始颤抖,我的手开始颤抖。我真的很想摆脱这个Im Placeediato,但两个人都充满了人,我根本无法去。当时,我周围的人发现我有问题,并带我去了客厅。他们在我的前夫打开了我的手机,但是很长一段时间以来,他没有花很长时间来书店接我。那是当时的水平。我不是知道是否是一种疾病,但对我的生活产生了很大的影响。我以为我已经接受了一年的治疗,但是我已经完全破坏了,但是我所有的努力似乎都又回到了起点。我记得那天我们离开了书店,没有立即返回。我们在书店门坐了很长时间。我的前夫给了我一些棕榈底,然后打了很长时间。图书馆的活动已经结束了很长时间。书店旁边的培训课上的孩子也从学校毕业。在Kong Luoluo的门上只剩下两个,所以他仔细问我是否想回家。在回家的路上,我认为我再也不会尝试了。我能感觉到这些话让他很困扰。之后,我们返回宗金。直到2022年底,她的前夫的父亲在清晨和平地死亡。我仍处于患病率和控制期。他发了一条消息,说他一直在等待一天又晚上,一个ND终于收到了父亲的骨灰。当我收到新闻时,我躺在房子里,高烧40度,并没有事先通知鼻腔出血。我立即感到喘不过气来,呼吸困难。返回后,我打电话给急救。在手机的另一端,操作员的声音清楚地到达了耳朵,无动。那一刻,我真的很绝望。好像这个世界上没有人能帮助我。六个月的辛勤工作是浪费。我是Miri从远处散步。受访者提供的照片。人们仍然必须生活,只有这样,如果他们活着,这种时刻才会发生。回顾过去,这种趋势似乎改变了我和周围的人的生活,也有机会重新考虑我们的关系。在那段时间里,我在智利的家中,症状非常严重。我的前夫的父亲在流行病期间去世。我的父母在镇上,母亲的症状并不轻。每个人似乎在同一个岛上,他们无法互相照顾。我发现它很可怕。那时,我什至有一个非常强烈的主意,即使我死了,我也不应该让家人死。在我父亲-in -law葬礼之后,我真的很想回家。我的恐慌症达到了一个非常严重的观点,即使是空间的看法也令人困惑。小巷经常我觉得墙壁无限地接近我。当我走上路时,有时候,我面前的道路的感觉是扭曲的,而死亡的感觉经常折磨。但是,那时我的身体无法忍受我的道路,所以我的前丈夫找到了一辆商务车,躺在后座,可以返回镇上。当我打开门的那一刻,我看到父亲哭了说:“你不允许死。”那时他还偶然发现:“我在笑。”你怎么死? “当时最常见的场景是两个沙发放在主房间的中间,我经常从主厅的皮肤上回来,那里家庭的王牌变得更加清晰。它落在沙发上,我发现他们患有恐慌症,但他们不明白这意味着什么,但是父亲问我,恐慌症“面对同样的恐怖,感觉比我们更重要。当时我的父亲大喊。 “”直到2023年1月,我的症状有些放松。部分原因是因为当我看到他活着时,他内心最大的恐惧已经变得越来越小。另一方面,客观地,身体确实缓慢康复。根据最初的不适,我的心率鼓励我们消除人们的心。 “这是非常安全的,被要求采取的过程”,就好像我们站着一样。同时,这确实给了我很大的安全感。在为这种药物建立耐药性后,我得到了很多改善。实际上,我没有任何明显的变化。有一天,信使来收集文章家。他没有要求我打开大门,而是自己打开门,还完成了一系列微不足道的交付问题。 “我们都感到非常高兴。从那以后,我们一直在与医生一起工作。直到今天,剂量几乎减少到体重很小,很长一段时间内都没有恐慌。最后一次攻击,当我看到新闻时,当您看到新闻时,当您看到新闻时,看上去像家人一样,就像一个家人朋友一样,您是在他身上的颜色,他说:“他说:“他说:“他是一定的。绿色,蓝色,白色。当年的n交换会议,当时我很高兴能担任该员工。我仍然记得他在客厅告诉我的那一年。 “你必须继续写作。当你扔一本新书时,我就在这里看到,我会为你庆祝活动。”它肯定会改善,还有另一个祈祷,如果不好?每次OT朋友Comeros的位置时,全家人都会欢迎他,并为他组织几个仪式。我记得当我们返回时,但是在县城驾车时,开车时它越来越沉默。回到镇上后,他发现自己不想在城镇的欢迎下合作。这是该县附近城市附近城市的一家酒店。他问他是否可以去LE,不想在这里过夜。但是我父母为他做的床已经是我们家庭中最好的被子,而我的部落受到了他的欢迎,所有的工作都掌握在他手中。也许这些也要按下它。我去了下一个天。在那一刻,我非常后悔,并后悔为什么我把他带回来并伤害了我的父母。该镇通向户外路。受访者提供的照片。我们回来后没有立即破裂,但是对方的态度要冷却得多。那时,我真的很想在我工作的县拥有自己的房屋。听到此消息后,对方犹豫了一段时间。我不明白为什么要在结婚之前必须买房子。我们分开了,因为在讨论中,对方情绪激动,可能会说许多有害的话。我仍然记得那天晚上我很难过。当我睡觉并在晚上醒来时,我给父亲发送了一条短信。 “我真的很糟糕吗?”发送后我没有立即收到答案。我父亲带领他工作了几个小时,直到第二天下午离开工作。我什至不知道自己的住所,也不知道如何使用导航,所以他一直根据他的经验领导。那天我们在我的小租房里煮晚餐。爸爸煮了,我在我身边哭了。爸爸那天晚上赶紧,城镇定居。我很快遇到了我的前夫,我们没有问题结婚,而且我还过着相当稳定的生活,而我一直在等你有很长一段时间。曾经有一段时间,我什至接受了扁桃体和相关的组织提取手术,所以我在家里休息时离开了工作。在那段时间里,我经常互相战斗。作为一个已经拥护女权主义思想的人,我已经知道信任别人的感觉。我仍然必须相信这样的人吗?但是,另一方面,我不禁以为我现在过着更好的生活。我还需要担心婚姻单位吗?即使您相信别人,这是什么?没有抱怨,但是我还应该怎么做呢?是吗?但是我忍不住这一点。婚姻的喜悦仅持续了很短的时间,不久我意识到他开始打扰我。如果您有信任他人的惯性人们无法帮助他们专注于对方,无论走到哪里,都可以从那里购买房屋,装饰它的风格,甚至以自己的情感,并受到其他部分的指导。突然,我意识到这显然是“被忽视的一天”是有代价的。但是,当这些开始显示迹象时,人们通常很难立即采取行动。两个具有高责任感的人在组建家庭时可能会非常疲惫。由于他被诊断出患有恐慌症,因此他几乎照顾了所有投诉,并使我接受了康复培训。但是当时他想“更好”地压我的感觉。任何不太责任的人都可以接受它相对和平,但我不是。当其他人对我的生活造成这种形式的责任时,我会感到非常紧张,并且我得到了两者的生命。在我们真正决定离婚之前,我们进行了一些详细的讨论,包括他人的黑暗面,他们自己的创伤和他们的欲望。有时他会认为Itit的收益率,并承认我不明白她结婚后为什么很高兴。很快,这就好像所有婚姻都与该疾病发生冲突。它也承受着很大的压力。另一方面,它是生育能力。实际上,在坠入爱河之前,我们确认我们不想要孩子,但是在那次演讲中,我告诉他,经历了他父亲的流行病和死亡之后,您仍然想要一个孩子吗?坦白说,我是说我实际上是在重新考虑这个问题,但是我还没有得到明确的答案。但是我知道不可能选择生孩子。也许要归功于我自己的经验,这是一个孩子来到这个世界的游戏,我不知道为什么生活会发生。如果他的生活像我一样,他本可以生存,但是他可以生存吗?即使我可以维持它,我也可以握住它的面临吗?那时我当然感到有些生病,我无法理解我仍然记得另一个VIDA的可感知性,这是一个夏天的下午,外面非常热,空调和电动风扇在房间里。我坐在椅子上,我的前夫坐在床上。在没有保留的情况下交换了这些内部角落之后,他突然用深刻的声音告诉我。知道?有时,当您不在家里时,我会感到放松。 “我当时听到了他的意思,因为我不再需要注意我的问题,也没有完全沉浸在他自己的问题上。实际上,与此同时,这是一样的。同时,我会玩一点,以确保我不加压我,以便我随时关注自己的状况。”当我分开时,我问这个分离是否已暂时离婚,在此期间我们也可以身体出现。现在,我觉得我没有经历过您的惊恐发作。通常提供“一种思维方式”的村庄,作品在放弃之前在云南。 pyou可以感觉到越来越我的态度RDS这项工作。他用“石膏”追逐一个陌生的女人。我也被“围困”,在推力期间发生了几次踩踏事件后受伤。但是,在随后识别与工作相关的伤害的过程中,我经历了许多配置。在医院受伤中康复的同时,没有与工作有关的工作来见到我。我的朋友一直在我身边。这次事件发生后,似乎对“ Silan”中的“ Zhen Huan”感到失望。那时,我已经想去“林旺峰”。在那之后,经过一些转弯,我终于发现已经确认了与工作有关的伤害。车站移动了我的工作位置。从那时起,我非常了解那是“ niuhuru Zen Juan”。从观众的角度观察其环境使其对价值观的分歧更强烈。所有工作都对他们真正所做的工作不负责,而是对特定的老板负责。人们经常考虑自己的想法,但是如果他们真的大街要在那里做其他事情。该州持续了大约一两年。我仍然记得当时有一个实习的新女孩。一旦他亲自问我:“姐姐,我们怎么能如此和平?”她说,不要被这样的眼泪抓住,这太痛苦了。我当时不知道该说些什么。我问他他目前的目标是什么。她说,如果他们想获得更高的收入,“合同工人的工资太低”。我说:“我为这个目标努力,别无其他。”同时,我秘密地寻找新的工作机会。当时我还没有考虑这一点,而且根本没有用,但是我非常意识到我想改变自己的职业生涯。今天,直到这项工作对我有“致命的打击”。这是对合作社的赞赏的会议。他在工作时患有突然的眼部疾病。为了避免延迟他的工作,他被迫冒着失明并完成工作。当我感到害怕他们在现场表示赞赏。这不是感冒或咳嗽,如果我失去眼睛和面前的世界,您将无法康复。我不明白,哪些新闻比几只眼睛更重要?当时我决定不继续处于这种状态。 2019年6月,我获得了轻度手术的年度许可。结果,我的术后恢复并不理想,我已经完成了年度许可证,并想直接去找领导者并寻找疾病许可证,但是在星期一,我的工作仍在小组中。我打电话给他,并解释说他还在医院。我认为“您的年度许可已经到了。结论:回到镇上,这些“转弯”和“俯仰”被堆放在我心中没有人可以进入的房间里,所以不知道该如何开始是很痛苦的。从这个角度来看,写这本书对我有所帮助。这是一个亲戚观众的观点,好像我在整个生活的轨迹中都沉默地解决了它。之后写作要容易得多。我姐姐和我彼此放弃,离婚。 2024年,我们回到了镇上。儿子。房子,外部。受访者提供的照片。一旦我们很累。我不想听到我镇邻居的“关心”。我不想反复问:“你的工作是什么?”,“面试是什么意思?”,“我什么时候应该结婚,我和中国人或伊人一起游行?”接近的亲戚仍然包围着自己。我的姐姐开玩笑说:“我仍然要找到另一个,这并不是我现在找不到它,但是有很多我不知道要找到什么的选择”,然后每个人都笑了。在我们意识到之前,我们意识到我们已经可以以一种非常简单的方式处理这些事情了,相反,我们感到非常关注的问题。村民之间的相互支持没有与文化有关,与受访者的血液相关/Zhao lin

人们在脑海中需要多少换取长期安全意识?您必须意识到生活源可以天生完美?这条道路是由1990年代出生的30多年的女孩进行的。她经常非常感谢她30岁时为她实现“前所未有的放松”。这位来自Huayao的女孩出生于Yunnan山区的Yunnan山区,离开了童年的人们,学习了中文,融入了一个较大的团体,找到了一项体面的工作,并花了很大的努力来过上更好的生活……逐渐地,她正在做这件事,但她共同努力,但她却给了所有的营养。一。 34岁时,他出版了他的第一本非小说书籍。无论是在线还是离线,他听到的回声比以前更多,但是当他与读者互动时,他每天都有两件事是快乐的:您每天晚上都可以入睡,第二天浸泡枕头并等待早餐E睡前。即使出版了他的新书,他也没有考虑依靠自己的生活来信任写作。他迫不及待地等待新书开始他的下一个经历,然后“学习兽医医学并将将来治疗大型动物,例如狮子和大象。”在每个似乎是“即时”的想法背后,她可能是唯一知道这种“思想”的重量的人。在开始她的兽医课程之前,我们在北京遇到了她,并听取了她在过去30年中分享“收集和离开”背后的故事。当我们谈论所谓的拐点时,我们突然意识到总是会产生的可能性和必然性。她叹了口气。 “很多时候,人们就像苍蝇落入蜂蜜酒杯中。他们知道外面有一个空的葡萄酒。您可以爬上杯子的墙壁的大小,并且有户外和新鲜的东西,但是那时您可能会认为这个玻璃仍然好吃。ty“那还没有到来,生活似乎总是有机会”的机会。 “这些时刻目前使我们成为我们的时刻。以下声音听起来是关于Zha Shiyi的故事。”我是云南省高恩山的一个女孩神圣卢。毕业后,我在当地电视台工作了八年多,并决定辞职。您只能使用几行来编写一个人的生活轨迹30年。如果遵循社会分层的共同标准,我的出口线,硬件基础和生活之路应该很难遵守“法律”,那将很难遵守“法律”,但是现在我应该比我预期的要好得多。我绝对不是一个名为“成功”的人。我离婚了,现在没有稳定的工作。我没有固定地点或固定资产可住在镇上。我像我一样既有恐惧和幸福,伪善和正直是一样的。即便如此,现在感觉到像植物一样,下雨时喝雨水,在雨水出来时在阳光下沐浴,当雷声听起来…我已经实现了前所未有的放松。乡村。受访者提供的照片。在这本非小说书中,我写了近年来的编年史,讲述了我眼中一些亲戚和邻居的生活。我有机会与许多从未见过的人进行互动,因为写巧合似乎已成为本书的一种“职业”。所有这些都是生活中非常美丽的目的地。但是,老实说,我从没想过要写什么样的任务或我会创建什么样的“表达”。我只写了我的眼睛,耳朵听到的东西以及在我的脑海中成长的东西。如果有人能看到它,我不必担心太多了,我不在乎我是否透露自己的感受和隐私。出版这本书后,许多人问我下一本书会写什么。实际上,我一个我不以羞愧的态度说我将在9月底学习兽医,我可以将来对待大型动物,例如Theefantes和Lions。我认为这太棒了。我不确定这本书对于许多居住在城市中的年轻读者意味着什么。每当问题会议结束后,他们都对镇上的生活感兴趣。如果我必须总结一些事情,我发现乡村人民实际上是在给我一个重要的教育。我们在村庄有一个年轻人,他在20岁时被诊断出患有淋巴瘤。他的父亲过早地去世了,只有他的母亲和他的弟弟在家。一家人过着非常艰难的生活。当他回到化学疗法的家园时,他的头发掉下来了,羊毛经常戴上帽子,他每天都带有ho头,将白米饭,chucrut和鸡蛋带到了地上。其他人鼓励他休息一下,照顾好自己的病。他说:“不,我在田野后仍然可以生存。如果我不“我不能活着。”然后真的生存了下来并过着很好的生活。我还写了书中的同一个城镇中的许多女性。老实说,我真的不喜欢它,直到25岁。我不明白他们为什么仍然被一些小事。但是,这个时候我回到了村庄,我突然意识到自己遇到了一个小镇,您会遇到一个奇怪的人,如果您遇到了一个奇怪的人,您会遇到一个荒谬的事。我感到不舒服,但我仍然记得在农场上工作提供的Terviewees。我们的房子在道路旁边。小镇的妇女每天从田野返回时,每天都穿过我的房子。您可以看到它们每个都有活力。无论他们的背部有多沉重,他们都热情欢迎人们。他们每天都在给东西。没关系,您首先必须生活。突然,我觉得这不如他们那样好。出版了这本书后,我经常在他们面前和某个时候担任女性,也许在更奇怪的读者面前。但是我什至无法假装我的生活总是“充满活力”。即使是三年前,我的病情也不是。我记得这个新活动的第一站是库明的书店。在录制了当天的促销视频后,我笑了笑,问了一位商店的员工:“您对2022年张Qiuzi大师的事件正确吗?”我有些惊讶:“你也开始参加吗?”当我剃光头时。因为我什至没有精力醒来洗我的头发。我告诉他,他当时是一个有悍马的女孩。听到这个祈祷后,他的眼泪突然爆炸了。难以理解的“恐慌症”将于2022年6月开始。当时,我独自一人离开,我到达了这家书店,参与了分享张Qiuzi老师的新书,“成千上万的尘埃落为我心中”,并为我确定了小目标。我必须起床问问题。对我来说,这不是一个容易的挑战。他在身体和精神上感到精疲力尽,因此他没有问他想问的问题。回顾恐慌症的最初症状,自从我们的家人患有家庭低钙症以来,我的记忆力略有模糊。此外,许多症状重叠,例如手臂和腿部麻木,以及僵硬而痛苦的善良。大约在2021年,我和我的前丈夫去深圳深夜参加了他朋友的婚礼。但是那天晚上,我们到达酒店房间。空调可能还不够。坐了一会儿后,我觉得有问题。这个房间为什么转身?我的前夫不知道当时发生了什么。下一次我打开门,跑到大厅。我几乎感到喘不过气来。我打电话120,那天去了医院。结果,所有指标本质上都是正常的。深圳的深层医生怀疑这是一种恐慌症,因此他首先开了睡眠药使我平静下来。但是第二天它仍然没有用。我认为只能保持高度是合适的。我们没有结束婚礼,所以我们赶紧回到云南。我在云南呆了一段时间。但是,情况越来越严重,没有恐慌警告,并且通常会出现反对。在最坏的情况下,我几乎没有离开。但是,医生仍然建议他们需要锻炼才能与人联系。经过几个月的康复,我的活动半径并没有超过我在那个时期所生活的社区。我仍然记得我去交流会议的那一天。我什至感觉很好。我不仅让我一个人离开社区,而且我乘坐地铁去了一个图书馆,坐在数十人没有恐慌的人中。我绝对可以问问题。我打电话给我举手。当时刚刚开始写东西并想问Qiuzi的老师,人们必须编写具有想在脑海中写信但不在乎的内容的内容。在完成这个问题之前,突然我意识到出了问题。我的声音开始颤抖,我的手开始颤抖。我真的很想摆脱这个Im Placeediato,但两个人都充满了人,我根本无法去。当时,我周围的人发现我有问题,并带我去了客厅。他们在我的前夫打开了我的手机,但是很长一段时间以来,他没有花很长时间来书店接我。那是当时的水平。我不是知道是否是一种疾病,但对我的生活产生了很大的影响。我以为我已经接受了一年的治疗,但是我已经完全破坏了,但是我所有的努力似乎都又回到了起点。我记得那天我们离开了书店,没有立即返回。我们在书店门坐了很长时间。我的前夫给了我一些棕榈底,然后打了很长时间。图书馆的活动已经结束了很长时间。书店旁边的培训课上的孩子也从学校毕业。在Kong Luoluo的门上只剩下两个,所以他仔细问我是否想回家。在回家的路上,我认为我再也不会尝试了。我能感觉到这些话让他很困扰。之后,我们返回宗金。直到2022年底,她的前夫的父亲在清晨和平地死亡。我仍处于患病率和控制期。他发了一条消息,说他一直在等待一天又晚上,一个ND终于收到了父亲的骨灰。当我收到新闻时,我躺在房子里,高烧40度,并没有事先通知鼻腔出血。我立即感到喘不过气来,呼吸困难。返回后,我打电话给急救。在手机的另一端,操作员的声音清楚地到达了耳朵,无动。那一刻,我真的很绝望。好像这个世界上没有人能帮助我。六个月的辛勤工作是浪费。我是Miri从远处散步。受访者提供的照片。人们仍然必须生活,只有这样,如果他们活着,这种时刻才会发生。回顾过去,这种趋势似乎改变了我和周围的人的生活,也有机会重新考虑我们的关系。在那段时间里,我在智利的家中,症状非常严重。我的前夫的父亲在流行病期间去世。我的父母在镇上,母亲的症状并不轻。每个人似乎在同一个岛上,他们无法互相照顾。我发现它很可怕。那时,我什至有一个非常强烈的主意,即使我死了,我也不应该让家人死。在我父亲-in -law葬礼之后,我真的很想回家。我的恐慌症达到了一个非常严重的观点,即使是空间的看法也令人困惑。小巷经常我觉得墙壁无限地接近我。当我走上路时,有时候,我面前的道路的感觉是扭曲的,而死亡的感觉经常折磨。但是,那时我的身体无法忍受我的道路,所以我的前丈夫找到了一辆商务车,躺在后座,可以返回镇上。当我打开门的那一刻,我看到父亲哭了说:“你不允许死。”那时他还偶然发现:“我在笑。”你怎么死? “当时最常见的场景是两个沙发放在主房间的中间,我经常从主厅的皮肤上回来,那里家庭的王牌变得更加清晰。它落在沙发上,我发现他们患有恐慌症,但他们不明白这意味着什么,但是父亲问我,恐慌症“面对同样的恐怖,感觉比我们更重要。当时我的父亲大喊。 “”直到2023年1月,我的症状有些放松。部分原因是因为当我看到他活着时,他内心最大的恐惧已经变得越来越小。另一方面,客观地,身体确实缓慢康复。根据最初的不适,我的心率鼓励我们消除人们的心。 “这是非常安全的,被要求采取的过程”,就好像我们站着一样。同时,这确实给了我很大的安全感。在为这种药物建立耐药性后,我得到了很多改善。实际上,我没有任何明显的变化。有一天,信使来收集文章家。他没有要求我打开大门,而是自己打开门,还完成了一系列微不足道的交付问题。 “我们都感到非常高兴。从那以后,我们一直在与医生一起工作。直到今天,剂量几乎减少到体重很小,很长一段时间内都没有恐慌。最后一次攻击,当我看到新闻时,当您看到新闻时,当您看到新闻时,看上去像家人一样,就像一个家人朋友一样,您是在他身上的颜色,他说:“他说:“他说:“他是一定的。绿色,蓝色,白色。当年的n交换会议,当时我很高兴能担任该员工。我仍然记得他在客厅告诉我的那一年。 “你必须继续写作。当你扔一本新书时,我就在这里看到,我会为你庆祝活动。”它肯定会改善,还有另一个祈祷,如果不好?每次OT朋友Comeros的位置时,全家人都会欢迎他,并为他组织几个仪式。我记得当我们返回时,但是在县城驾车时,开车时它越来越沉默。回到镇上后,他发现自己不想在城镇的欢迎下合作。这是该县附近城市附近城市的一家酒店。他问他是否可以去LE,不想在这里过夜。但是我父母为他做的床已经是我们家庭中最好的被子,而我的部落受到了他的欢迎,所有的工作都掌握在他手中。也许这些也要按下它。我去了下一个天。在那一刻,我非常后悔,并后悔为什么我把他带回来并伤害了我的父母。该镇通向户外路。受访者提供的照片。我们回来后没有立即破裂,但是对方的态度要冷却得多。那时,我真的很想在我工作的县拥有自己的房屋。听到此消息后,对方犹豫了一段时间。我不明白为什么要在结婚之前必须买房子。我们分开了,因为在讨论中,对方情绪激动,可能会说许多有害的话。我仍然记得那天晚上我很难过。当我睡觉并在晚上醒来时,我给父亲发送了一条短信。 “我真的很糟糕吗?”发送后我没有立即收到答案。我父亲带领他工作了几个小时,直到第二天下午离开工作。我什至不知道自己的住所,也不知道如何使用导航,所以他一直根据他的经验领导。那天我们在我的小租房里煮晚餐。爸爸煮了,我在我身边哭了。爸爸那天晚上赶紧,城镇定居。我很快遇到了我的前夫,我们没有问题结婚,而且我还过着相当稳定的生活,而我一直在等你有很长一段时间。曾经有一段时间,我什至接受了扁桃体和相关的组织提取手术,所以我在家里休息时离开了工作。在那段时间里,我经常互相战斗。作为一个已经拥护女权主义思想的人,我已经知道信任别人的感觉。我仍然必须相信这样的人吗?但是,另一方面,我不禁以为我现在过着更好的生活。我还需要担心婚姻单位吗?即使您相信别人,这是什么?没有抱怨,但是我还应该怎么做呢?是吗?但是我忍不住这一点。婚姻的喜悦仅持续了很短的时间,不久我意识到他开始打扰我。如果您有信任他人的惯性人们无法帮助他们专注于对方,无论走到哪里,都可以从那里购买房屋,装饰它的风格,甚至以自己的情感,并受到其他部分的指导。突然,我意识到这显然是“被忽视的一天”是有代价的。但是,当这些开始显示迹象时,人们通常很难立即采取行动。两个具有高责任感的人在组建家庭时可能会非常疲惫。由于他被诊断出患有恐慌症,因此他几乎照顾了所有投诉,并使我接受了康复培训。但是当时他想“更好”地压我的感觉。任何不太责任的人都可以接受它相对和平,但我不是。当其他人对我的生活造成这种形式的责任时,我会感到非常紧张,并且我得到了两者的生命。在我们真正决定离婚之前,我们进行了一些详细的讨论,包括他人的黑暗面,他们自己的创伤和他们的欲望。有时他会认为Itit的收益率,并承认我不明白她结婚后为什么很高兴。很快,这就好像所有婚姻都与该疾病发生冲突。它也承受着很大的压力。另一方面,它是生育能力。实际上,在坠入爱河之前,我们确认我们不想要孩子,但是在那次演讲中,我告诉他,经历了他父亲的流行病和死亡之后,您仍然想要一个孩子吗?坦白说,我是说我实际上是在重新考虑这个问题,但是我还没有得到明确的答案。但是我知道不可能选择生孩子。也许要归功于我自己的经验,这是一个孩子来到这个世界的游戏,我不知道为什么生活会发生。如果他的生活像我一样,他本可以生存,但是他可以生存吗?即使我可以维持它,我也可以握住它的面临吗?那时我当然感到有些生病,我无法理解我仍然记得另一个VIDA的可感知性,这是一个夏天的下午,外面非常热,空调和电动风扇在房间里。我坐在椅子上,我的前夫坐在床上。在没有保留的情况下交换了这些内部角落之后,他突然用深刻的声音告诉我。知道?有时,当您不在家里时,我会感到放松。 “我当时听到了他的意思,因为我不再需要注意我的问题,也没有完全沉浸在他自己的问题上。实际上,与此同时,这是一样的。同时,我会玩一点,以确保我不加压我,以便我随时关注自己的状况。”当我分开时,我问这个分离是否已暂时离婚,在此期间我们也可以身体出现。现在,我觉得我没有经历过您的惊恐发作。通常提供“一种思维方式”的村庄,作品在放弃之前在云南。 pyou可以感觉到越来越我的态度RDS这项工作。他用“石膏”追逐一个陌生的女人。我也被“围困”,在推力期间发生了几次踩踏事件后受伤。但是,在随后识别与工作相关的伤害的过程中,我经历了许多配置。在医院受伤中康复的同时,没有与工作有关的工作来见到我。我的朋友一直在我身边。这次事件发生后,似乎对“ Silan”中的“ Zhen Huan”感到失望。那时,我已经想去“林旺峰”。在那之后,经过一些转弯,我终于发现已经确认了与工作有关的伤害。车站移动了我的工作位置。从那时起,我非常了解那是“ niuhuru Zen Juan”。从观众的角度观察其环境使其对价值观的分歧更强烈。所有工作都对他们真正所做的工作不负责,而是对特定的老板负责。人们经常考虑自己的想法,但是如果他们真的大街要在那里做其他事情。该州持续了大约一两年。我仍然记得当时有一个实习的新女孩。一旦他亲自问我:“姐姐,我们怎么能如此和平?”她说,不要被这样的眼泪抓住,这太痛苦了。我当时不知道该说些什么。我问他他目前的目标是什么。她说,如果他们想获得更高的收入,“合同工人的工资太低”。我说:“我为这个目标努力,别无其他。”同时,我秘密地寻找新的工作机会。当时我还没有考虑这一点,而且根本没有用,但是我非常意识到我想改变自己的职业生涯。今天,直到这项工作对我有“致命的打击”。这是对合作社的赞赏的会议。他在工作时患有突然的眼部疾病。为了避免延迟他的工作,他被迫冒着失明并完成工作。当我感到害怕他们在现场表示赞赏。这不是感冒或咳嗽,如果我失去眼睛和面前的世界,您将无法康复。我不明白,哪些新闻比几只眼睛更重要?当时我决定不继续处于这种状态。 2019年6月,我获得了轻度手术的年度许可。结果,我的术后恢复并不理想,我已经完成了年度许可证,并想直接去找领导者并寻找疾病许可证,但是在星期一,我的工作仍在小组中。我打电话给他,并解释说他还在医院。我认为“您的年度许可已经到了。结论:回到镇上,这些“转弯”和“俯仰”被堆放在我心中没有人可以进入的房间里,所以不知道该如何开始是很痛苦的。从这个角度来看,写这本书对我有所帮助。这是一个亲戚观众的观点,好像我在整个生活的轨迹中都沉默地解决了它。之后写作要容易得多。我姐姐和我彼此放弃,离婚。 2024年,我们回到了镇上。儿子。房子,外部。受访者提供的照片。一旦我们很累。我不想听到我镇邻居的“关心”。我不想反复问:“你的工作是什么?”,“面试是什么意思?”,“我什么时候应该结婚,我和中国人或伊人一起游行?”接近的亲戚仍然包围着自己。我的姐姐开玩笑说:“我仍然要找到另一个,这并不是我现在找不到它,但是有很多我不知道要找到什么的选择”,然后每个人都笑了。在我们意识到之前,我们意识到我们已经可以以一种非常简单的方式处理这些事情了,相反,我们感到非常关注的问题。村民之间的相互支持没有与文化有关,与受访者的血液相关/Zhao lin